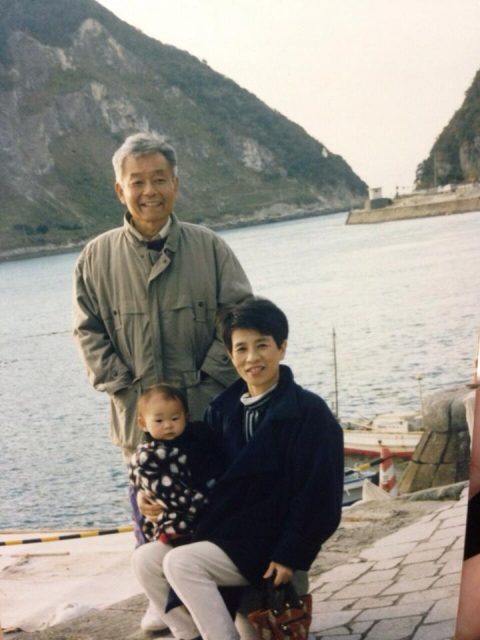

はじまりの前

父の葬儀は晴天の中、自宅でとり行った。

郊外で交通機関も不便な住宅地であったが

500人超える参列があった。

父は事務職を勤めあげ、

職場でも大変に好かれていた。

薄々は気づいていたが、葬儀が終わった後も知らない人が

次から次へとやって来て涙するのを見て、

私の知らない世界の大きさに想いをはせた。

東京水産大学を出て、福岡市の中学校の事務員に勤務。

下宿先のお迎えに母が住んでいた。

母は背が高く、当時の163cmは目立っていたようだ。

片田舎でのよそ者の色白の青年と、

のっぽ女子との恋愛は三苫村では噂になったとか。

母のハートを射止めた父は、家持でないと結婚させないという

お祖父ちゃんの要求に応え、借金をして

海岸近くのやせた土地に

マッチ箱のような一軒家を建てて無事結婚した。

そこからのお金がなかった話は、母である のぶばぁ が

よく雑談で話すのだが、

子どもから見ても、お気楽な父とお金を必死で稼いだ母の印象が残る。

家の中では朝夕の2回お風呂に入り、

囲碁をならべたり、読書や映画を観たりと

とにかく自分の時間を大切にするひとだった。

父は外の世界とは違い、家では寡黙で、いつもは笑ってなかった。

何か話すとニヤッとしてくれる笑顔が好きだった。

外の人には気前が良く、聞き上手で陽気でいつでも笑顔で迎え入れた。

父は安定した毎日を送り、

自分に与えられた時間をフルにつかって

映画館やテレビで映画を観ていた。

高校生の時に電車代を節約して歩き、

映画代に充てていたという話を母から聞いていた。

ことさら本を大切にし、

お小遣いのほとんどそれに遣っていたようだ。

お風呂の脱衣所には本と英字新聞と英和辞典があった。

通勤用、就寝用、職場の休憩用、お風呂用の4冊を

同時に読んでいたようだ。

英語もよく理解していたのに、

話すのを見たことがなかった。

どの分野の何を聞いても良く知っていたので、

相当な知識があったようだ。

友人や近所の人に囲まれて酔っぱらっても、

聞いてばっかりで

自分から話題をふったり知識を披露することは、

なかった。

カキフライが好きなのは水産大学時代に

海辺で採って食べた味が忘れられないから。

芋がそんなに好きでないのは、

戦後のだご汁を思い出すから。

ひとつひとつに理由があり独自の世界観で

近寄りがたい面と、

興味をそそる引き出しが多いところが

わたしの憧れだった。

親子なのに、距離があり

心の相談は恥ずかしくてできなった。

いまだに父のすべてを知らない。

日頃は、父とは対照的な現実主義の母に鍛えられ

こちらも相談ができるタイプでは全くなかった。

長男である兄との接遇の違いを不満ごととして伝えると

頭ごなしに叱られるだけだった。

学校でいじめられて、死にそうな日も話せなかった。

そんな状況で私の一番の理解者は父だった。

すさんだ気持ちの日も、横にいるだけで癒された。

社会人になって初めてもらった給料以来、

毎月必ず父の好きなワインと食べ物を買って帰った。

父のニヤッとする顔を見たかったからだ。

父には夢があった。

小説家を目指していたのだ。

夜中に目が覚めたら、

長い廊下の突き当たりの部屋で執筆している後姿が

今でも鮮明な記憶として残る。

原稿は人目に触れないようにし、

執筆の志を悟られたくない意思が

家族には伝わっていたため、

夜中の後姿は見てみぬふりをし、

原稿関係のことは絶対に話題にしないよう気をつけていた。

知りたがりの母がこっそり原稿を読んでひどく怒られていたのも、

聞いてないふりをした。

いくつかの賞にも応募していた。

母から編集者から電話がかかるかもしれないと、

言いつけられていたが

電話が鳴ることは最後までなかった。

そして夢見ていた早期退職も叶わなかった。

60歳で退職し、終日執筆できることを

楽しみにしていた

矢先の

ガン宣告だった。

余命は3ヵ月。

自宅での食養生を選択し、私が食事担当を行った。

食材を調達することは

私の毎日の最大のミッションだった。

手に入らなかった希少な無農薬野菜。

あらゆるコネをつかって集めた。

毎日があせりと怒りだった。

なぜこんなに手に入らないのか。

なぜこんな世の中になったのか。

私の苦労の成果がでたのか

退院してからの1年半は

食事が改善され続け

体調がみるみる良くなりずっと昇り調子だった。

そんな父が、闘病中の最後の3ヵ月、

気分が優れない日が続いた。

お天気の日は廊下に布団を敷き

日向ぼっこしたり、

気分転換に掟破りをして、

甘いものを一緒に食べた。

いよいよ、民間療法の有名どころにも

「覚悟してください」と言われ、

自宅に帰って泣き続けた。

もう心が張り裂けそうでも、

父の前では涙は我慢した。

はじめて父が私に弱音を吐いた日があった。

「長すぎるトンネルの出口が見えない。」

「夢をみては目が覚める。」

「暗い映画は観れない」

「枕元の黒い置物は部屋から出してくれ」

そして、ある日

いつもの買い物を終えて帰ると、

大切にしまっていた原稿を

裏庭で燃やし始めた父の後姿を見て

私は石になった。

余命を諦めた決心を考えたら

息もできない。

これまで家内でも公表されていない父の夢。

父の気持ちを考えたら、

止められなかったのだ。

余命幾ばくも無いことは私も知っていたし、

父も知っていた。

これは父の決意だった。

その父の希望を叶えるべきか、

自分の希望を叶えるべきか。

大好きな父の尊厳には口出しできなかった。

声をかけずに泣きながらその場をそっと離れた。

悲しみの後姿が瞼から離れず何日も何日も泣いた。

今でも涙が出る。

父が原稿用紙の上でどんな文章をつくり

どんな世界を展開していたのか、

私は登場したのか、しなかったのか

知らない女性は登場したのか、しなかったのか。

世の中をどう見ていたのか、知りたかった。

勇気を出して、聞いておけばよかった。

24年も経つのに、

わずかに残った原稿を、未だに読んでいない。

原稿を焼いている悲しみの姿が

目に焼き付いているからだ。

どうして小説家を目指すようになったのか

どんな小説家になりたかったのか

父の口から聞いてみたかった。

寄る年波のせいか

父を突き動かした何者かが

自分のルーツであるかのような気がしている。

たいら由以子

この記事をシェアする!

ブログ-カテゴリー

まだデータがありません。